Musique, Peinture, Poésie, Penser * 29 * François Couperin

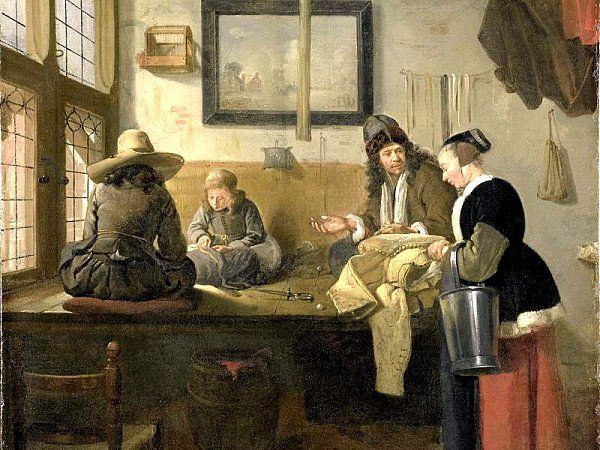

Toiles de Brekelenham

Qui mieux que ce peintre flamand, Quirijn van Brekelenham, quasiment inconnu et presque contemporain de Couperin, pourrait illustrer en images le milieu dont était issu notre plus simple, discret et élégant compositeur de l'époque baroque ?

Né en 1668, François Couperin faisait partie de ces dynasties de musiciens pour lesquels leur art était avant tout un artisanat magnifié par l'expérience et la modestie.

Non que ses ancêtres fussent musiciens professionnels, ils appartenaient aux monde rural, à celui des tailleurs d'habits ou des paysans.

Mais tous avouaient une passion pour la musique. Quelle fabuleuse conjonction de talents naturels et d'un environnement propice que celle qui conduisit cette famille à tenir pendant trois siècle les orgues prestigieuses de l'église Saint Gervais.

Le grand-père, Charles dit "L'Ancien", rendez-vous compte, possédait à lui seul trois basses de violon, trois dessus de violon, deux dessus de haultbois, un gros haultbois, deux tailles de haultbois, deux flûtes d'Allemagne, deux mandoles et deux petites posches.

Voilà un héritage plus qu'honorable pour ce modeste milieu et qui va permettre aux jeunes générations de déployer tout leur savoir-faire. Organistes, violonistes, clavecinistes, il semblerait que rien ne les arrête, jusqu'à devenir musicien (ne)s à la chambre des rois de France. Car il y a aussi de brillantes interprètes féminines parmi cette tentaculaire famille...

Mais revenons à François.

Né en 1668, François Couperin faisait partie de ces dynasties de musiciens pour lesquels leur art était avant tout un artisanat magnifié par l'expérience et la modestie.

Non que ses ancêtres fussent musiciens professionnels, ils appartenaient aux monde rural, à celui des tailleurs d'habits ou des paysans.

Mais tous avouaient une passion pour la musique. Quelle fabuleuse conjonction de talents naturels et d'un environnement propice que celle qui conduisit cette famille à tenir pendant trois siècle les orgues prestigieuses de l'église Saint Gervais.

Le grand-père, Charles dit "L'Ancien", rendez-vous compte, possédait à lui seul trois basses de violon, trois dessus de violon, deux dessus de haultbois, un gros haultbois, deux tailles de haultbois, deux flûtes d'Allemagne, deux mandoles et deux petites posches.

Voilà un héritage plus qu'honorable pour ce modeste milieu et qui va permettre aux jeunes générations de déployer tout leur savoir-faire. Organistes, violonistes, clavecinistes, il semblerait que rien ne les arrête, jusqu'à devenir musicien (ne)s à la chambre des rois de France. Car il y a aussi de brillantes interprètes féminines parmi cette tentaculaire famille...

Mais revenons à François.

Le jeune garçon dont la vie était si bien ordonnée autour de ses études musicales va - à l'instar de ces cristaux légers - rencontrer ce qui brise et force à une maturité précoce.

A onze ans l'enfant, qui possède mieux ses notes que l'orthographe dont il ne s'accommodera jamais, succède aux Grandes Orgues de Saint Gervais à son père qui vient de décéder. Bien sûr cela déroge quelque peu aux usages, il fallait pour succéder à une telle charge être âgé de 18 ans pour avoir le droit de jouer et de 21 ans accomplis pour en être payé.

Peu importe. On nommera Michel de Lalande pour une durée de sept années, que le brillant organiste fort occupé par ailleurs laissera parcourir seul au jeune François, lequel s'en acquittera si bien qu'il se voit à l'âge de quinze ans officiellement rétribué par le conseil de Saint Gervais.

Il ne cesse de composer: pour l'orgue, pour ensemble vocal ou instrumental et surtout pour clavecin, essentiellement à l'usage de ses petits élèves royaux car en 1693, agé de 25 ans, le talentueux organiste remporte le concours qui fait de lui l'un des quatre organistes de la chapelle royale et le professeur de musique de toute la famille de Lous XIV. Cet homme qui détestait les intrigues ou les mondanités et était de santé fragile se consacra toute sa vie à la musique et à ses proches auxquels il transmet le flambeau et la passion. C'est en toute logique sa fille Marie-Antoinette qui prendra sa succession au clavecin pour l'ordinaire du Roi.

Il disparait en 1733 en laissant 252 pièces pour clavecin, 2 messes, 12 sonates en trio et quatuor ( qu'il rédigea sous un patronyme italien afin de leur assurer un minimum de succès ), 14 concerts royaux pour orchestre de chambre, des pièces religieuses telles les sublimes Leçons de Ténèbres, quelques motets et ouvrages théoriques. Son oeuvre sombre dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1841 et son édition par... Johannes Brahms en 1886.

L'oeuvre pour orgue consiste en deux messes qui, dans un souci de pompe très typique de ce grand siècle alternent plain-chant hérité du Moyen-âge, choeurs et intermèdes d'orgue reprenant les versets chantés. Les instruments de l'époque usent de registres brillants dont les compositeurs se satisfont la plupart du temps sans trop chercher la complication: l'important est de sonner! Couperin va développer une écriture plus subtile qui mettra en valeur les différents jeux de l'orgue et ses propres talents de contrapuntiste.

Je vous propose d'écouter deux extraits de la Messe pour les paroisses, écrite à l'age de vingt ans. ( Pensez à vider la mémoire cache de votre ordinateur afin de pouvoir écouter les lecteurs...)

L'oeuvre vocale brille essentiellement quant à elle par les Leçons de ténèbres. Composées pour les Semaines Saintes, elles faisaient partie des offices que les moines chantaient sur le texte des Lamentations de Jérémie les jeudi, vendredi et samedi précédant Pâques.

Entamées peu avant l'aube, ces leçons étaient chantées avec une grande solennité propre à frapper les esprits, en éteignant l'un après l'autre quatorze des quinze cierges d'un chandelier. Le dernier, laissé allumé mais caché derrière l'autel pour mieux surgir soudain dans la nuit, symbolisait la résurrection.

D'une indicible sensualité mêlée de ferveur, ces Leçons donnent idée de ce qu'était la piété en ces temps là. Les voix féminines y atteignent le ciel, déformant la parole jusqu'à ce qu'apparaisse un sens qui, dépassant les mots, atteint au plus profond la chair en même temps que l'esprit.

Chaque verset chanté en latin est précédé de la lettre de l'alphabet hébraïque qui le commençait dans le texte de Jérémie. Cette lettrine est ici vocalisée avec une merveilleuse douceur. Ne dirait-on pas alors que cette porte sonore, à l'instar des lettrines des enluminures, nous ouvre au monde spirituel qu'elle semble contenir tout entier, annonce et surmonte?

Je vous propose d'écouter les lettres JOD, CAPH et LAMED, extraites de la troisième Leçon de Ténèbres dans l'admirable interprétation de Véronique Gens et Sandrine Piau. Six minutes et quelques de joie pure... Il est dommage que les enregistrements les séparent car elles s'accommodent d'être enchainées sans interruption.

Venons-en à l'oeuvre pour clavecin et pour orchestre.

A l'instar des sonates de Soler ou de Scarlatti ses pièces pour clavecin sont de petits chefs-d'oeuvres gradués en difficulté, véritables miniatures musicales d'une richesse interprétative et technique inépuisables.

Ces pièces ont été regroupées en Livres, eux mêmes divisés en Ordres, lesquels contiennent un nombre variable de pièces écrites dans des tonalités différentes.

Couperin avait coutume de dire

"J'aime mieux ce qui me touche que ce qui me surprend"

Voici deux des oeuvres qui me touchent encore et toujours chez ce compositeur.

La première, les célèbrissimes Barricades Mystérieuses, est d'une écriture très bien ficelée...

Mystérieuse pourquoi? Tout simplement parce que la ligne mélodique va être très judicieusement répartie entre main droite et main gauche, demandant à l'interprète de peser sur certaines notes, d'en alléger d'autres, le tout sur chacune des deux mains et en permanence à contretemps...

La basse (ce que joue la main gauche) est écrite dans un registre très grave pour l'époque. Elle se répète à l'identique tout du long du morceau, constituant ce qu'on nomme un ostinato.

Cette répétition va conférer à l'oeuvre une forme circulaire hypnotisante dans laquelle le refrain vient jusqu'au bout, avec ses ornements légers, contredire les couplets plus interrogatifs.

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/2-06_Sixieme_Ordre__V_Les_Baricades_Misterieuses_Vivement.mp3&

La seconde porte comme souvent chez Couperin un titre très figuratif. La main droite y déroule implacablement ses batteries régulières tandis que la main gauche la croisant sans cesse joue une mélodie en rondeau.

Enfin pour clore cette promenade chez ce compositeur dont Debussy disait qu'il entendait chez lui " La tendre mélancolie, l'adorable écho venu du fond mystérieux des paysages où s’attristent les personnages de Watteau " :

Le grand Corelli ne l'aurait pas reniée...

A onze ans l'enfant, qui possède mieux ses notes que l'orthographe dont il ne s'accommodera jamais, succède aux Grandes Orgues de Saint Gervais à son père qui vient de décéder. Bien sûr cela déroge quelque peu aux usages, il fallait pour succéder à une telle charge être âgé de 18 ans pour avoir le droit de jouer et de 21 ans accomplis pour en être payé.

Peu importe. On nommera Michel de Lalande pour une durée de sept années, que le brillant organiste fort occupé par ailleurs laissera parcourir seul au jeune François, lequel s'en acquittera si bien qu'il se voit à l'âge de quinze ans officiellement rétribué par le conseil de Saint Gervais.

Il ne cesse de composer: pour l'orgue, pour ensemble vocal ou instrumental et surtout pour clavecin, essentiellement à l'usage de ses petits élèves royaux car en 1693, agé de 25 ans, le talentueux organiste remporte le concours qui fait de lui l'un des quatre organistes de la chapelle royale et le professeur de musique de toute la famille de Lous XIV. Cet homme qui détestait les intrigues ou les mondanités et était de santé fragile se consacra toute sa vie à la musique et à ses proches auxquels il transmet le flambeau et la passion. C'est en toute logique sa fille Marie-Antoinette qui prendra sa succession au clavecin pour l'ordinaire du Roi.

Il disparait en 1733 en laissant 252 pièces pour clavecin, 2 messes, 12 sonates en trio et quatuor ( qu'il rédigea sous un patronyme italien afin de leur assurer un minimum de succès ), 14 concerts royaux pour orchestre de chambre, des pièces religieuses telles les sublimes Leçons de Ténèbres, quelques motets et ouvrages théoriques. Son oeuvre sombre dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1841 et son édition par... Johannes Brahms en 1886.

L'oeuvre pour orgue consiste en deux messes qui, dans un souci de pompe très typique de ce grand siècle alternent plain-chant hérité du Moyen-âge, choeurs et intermèdes d'orgue reprenant les versets chantés. Les instruments de l'époque usent de registres brillants dont les compositeurs se satisfont la plupart du temps sans trop chercher la complication: l'important est de sonner! Couperin va développer une écriture plus subtile qui mettra en valeur les différents jeux de l'orgue et ses propres talents de contrapuntiste.

Je vous propose d'écouter deux extraits de la Messe pour les paroisses, écrite à l'age de vingt ans. ( Pensez à vider la mémoire cache de votre ordinateur afin de pouvoir écouter les lecteurs...)

Couplets sur l'Agnus Dei

Pièce en canon (qui fait entrer successivement les différents registres de l'instrument). dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/20_Messe_Solemnelle_a_lUsage_des_Paroisses__3e_Couplet_de_lAgnus_Dei_-_Dialogue_sur_les_Grands_Jeux.mp3&

Offertoire sur les grands jeux

La pièce la plus longue de cette messe. On peut la diviser en trois parties: un prélude en rythmes pointés à la française, suivi après environ deux minutes trente d'une fugue chromatique sans faiblesse dans le mode mineur puis après trois minutes trente d'une fugue en forme de gigue. dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/15_Offertorium__Orgel__Offertoire_Sur_Les_Grands_Jeux.mp3&

L'oeuvre vocale brille essentiellement quant à elle par les Leçons de ténèbres. Composées pour les Semaines Saintes, elles faisaient partie des offices que les moines chantaient sur le texte des Lamentations de Jérémie les jeudi, vendredi et samedi précédant Pâques.

Entamées peu avant l'aube, ces leçons étaient chantées avec une grande solennité propre à frapper les esprits, en éteignant l'un après l'autre quatorze des quinze cierges d'un chandelier. Le dernier, laissé allumé mais caché derrière l'autel pour mieux surgir soudain dans la nuit, symbolisait la résurrection.

D'une indicible sensualité mêlée de ferveur, ces Leçons donnent idée de ce qu'était la piété en ces temps là. Les voix féminines y atteignent le ciel, déformant la parole jusqu'à ce qu'apparaisse un sens qui, dépassant les mots, atteint au plus profond la chair en même temps que l'esprit.

Chaque verset chanté en latin est précédé de la lettre de l'alphabet hébraïque qui le commençait dans le texte de Jérémie. Cette lettrine est ici vocalisée avec une merveilleuse douceur. Ne dirait-on pas alors que cette porte sonore, à l'instar des lettrines des enluminures, nous ouvre au monde spirituel qu'elle semble contenir tout entier, annonce et surmonte?

Je vous propose d'écouter les lettres JOD, CAPH et LAMED, extraites de la troisième Leçon de Ténèbres dans l'admirable interprétation de Véronique Gens et Sandrine Piau. Six minutes et quelques de joie pure... Il est dommage que les enregistrements les séparent car elles s'accommodent d'être enchainées sans interruption.

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/13_Trois_Lecons_de_Tenebres__XIII_JOD.mp3&

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/14_Trois_Lecons_de_Tenebres__XIV_CAPH.mp3&

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/15_Trois_Lecons_de_Tenebres__XV_LAMED.mp3&

Venons-en à l'oeuvre pour clavecin et pour orchestre.

A l'instar des sonates de Soler ou de Scarlatti ses pièces pour clavecin sont de petits chefs-d'oeuvres gradués en difficulté, véritables miniatures musicales d'une richesse interprétative et technique inépuisables.

Ces pièces ont été regroupées en Livres, eux mêmes divisés en Ordres, lesquels contiennent un nombre variable de pièces écrites dans des tonalités différentes.

Couperin avait coutume de dire

"J'aime mieux ce qui me touche que ce qui me surprend"

Voici deux des oeuvres qui me touchent encore et toujours chez ce compositeur.

La première, les célèbrissimes Barricades Mystérieuses, est d'une écriture très bien ficelée...

Mystérieuse pourquoi? Tout simplement parce que la ligne mélodique va être très judicieusement répartie entre main droite et main gauche, demandant à l'interprète de peser sur certaines notes, d'en alléger d'autres, le tout sur chacune des deux mains et en permanence à contretemps...

La basse (ce que joue la main gauche) est écrite dans un registre très grave pour l'époque. Elle se répète à l'identique tout du long du morceau, constituant ce qu'on nomme un ostinato.

Cette répétition va conférer à l'oeuvre une forme circulaire hypnotisante dans laquelle le refrain vient jusqu'au bout, avec ses ornements légers, contredire les couplets plus interrogatifs.

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/2-06_Sixieme_Ordre__V_Les_Baricades_Misterieuses_Vivement.mp3&

La seconde porte comme souvent chez Couperin un titre très figuratif. La main droite y déroule implacablement ses batteries régulières tandis que la main gauche la croisant sans cesse joue une mélodie en rondeau.

Tic Toc Choc!

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/1-07_extraits_18e_Ordre_3e_Livre__Tic-Toc-Choc.mp3&

Enfin pour clore cette promenade chez ce compositeur dont Debussy disait qu'il entendait chez lui " La tendre mélancolie, l'adorable écho venu du fond mystérieux des paysages où s’attristent les personnages de Watteau " :

Allemande fuguée du second Concert.

dewplayer:http://s3.archive-host.com/membres/playlist/1543578952/08_Second_Concert__Allemande_Fuguee_-_Gayement_Couperin.mp3&

Le grand Corelli ne l'aurait pas reniée...

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article

C

R

V

R

V

R

O

R

V

R

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/idata%2F1018290%2Fmusicologie%2FMusicologie-2%2FMusicologie-3%2Fbiermann-eduard-karl-potsdam-jpg.jpg)